こんにちは!彫刻科講師の稲田です。早いもので彫刻科では2学期を締めくくるコンクールが今日終わります。結果によっては落ち込むこともあるかもしれませんが、まだ大丈夫です!一時の調子の善し悪しなど試験本番には何の関係もありません。挫けずに自分が言われたことに真摯に向き合っていきましょう。

では、今回は素描を紹介します!

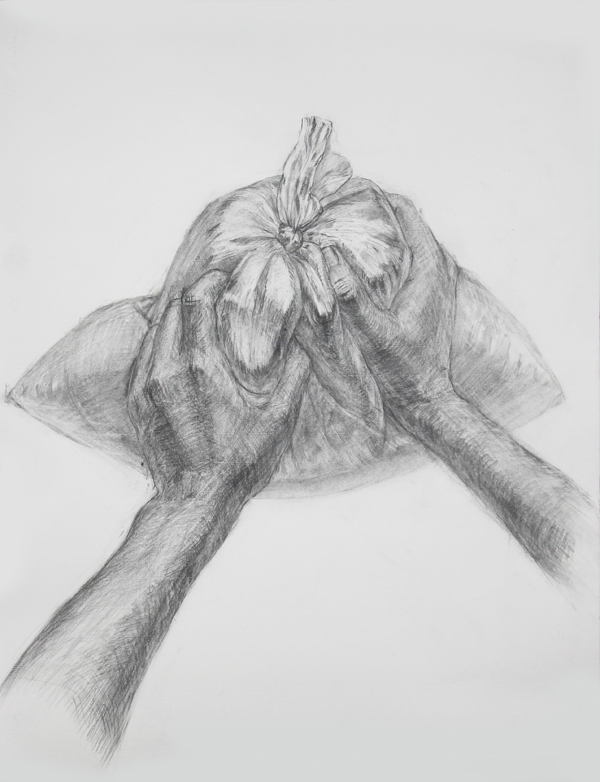

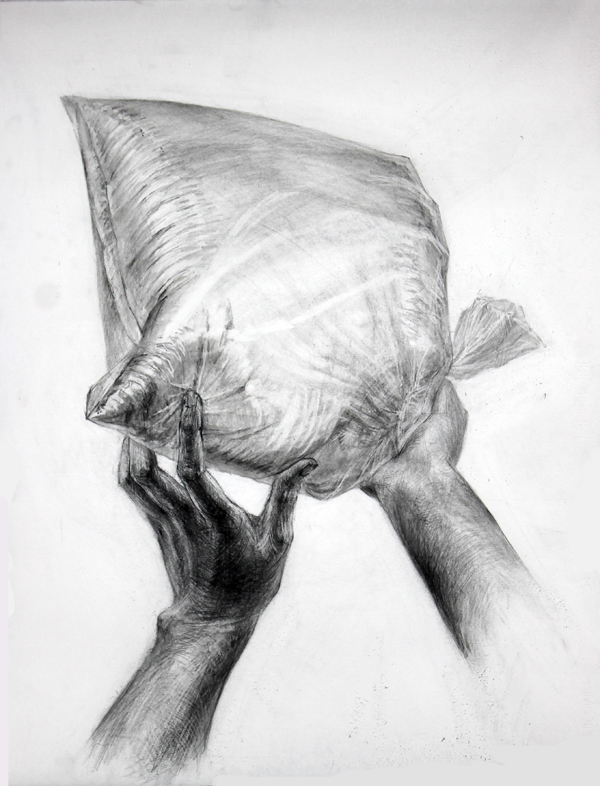

「手とビニール袋」(6h制作)

魅力のある素描ですね!画面への構成も決まっています!もう少し手の質感に迫れるとなお良いでしょう。

安定した構成力と描写力には毎回関心させられます。今回は奥のビニール袋ごしに手を握っているという描写が今ひとつ物足りないことが残念ですが、その他は非常に魅力のある描き方が出来ています。

素描に苦戦の続いていた作者でしたが今回は粘ったかいもあり問題点だった薄っぺらくなることや構造的な問題を感じさせない作品になりました。自分の苦手とする見方を克服する足がかりになるといいですね。

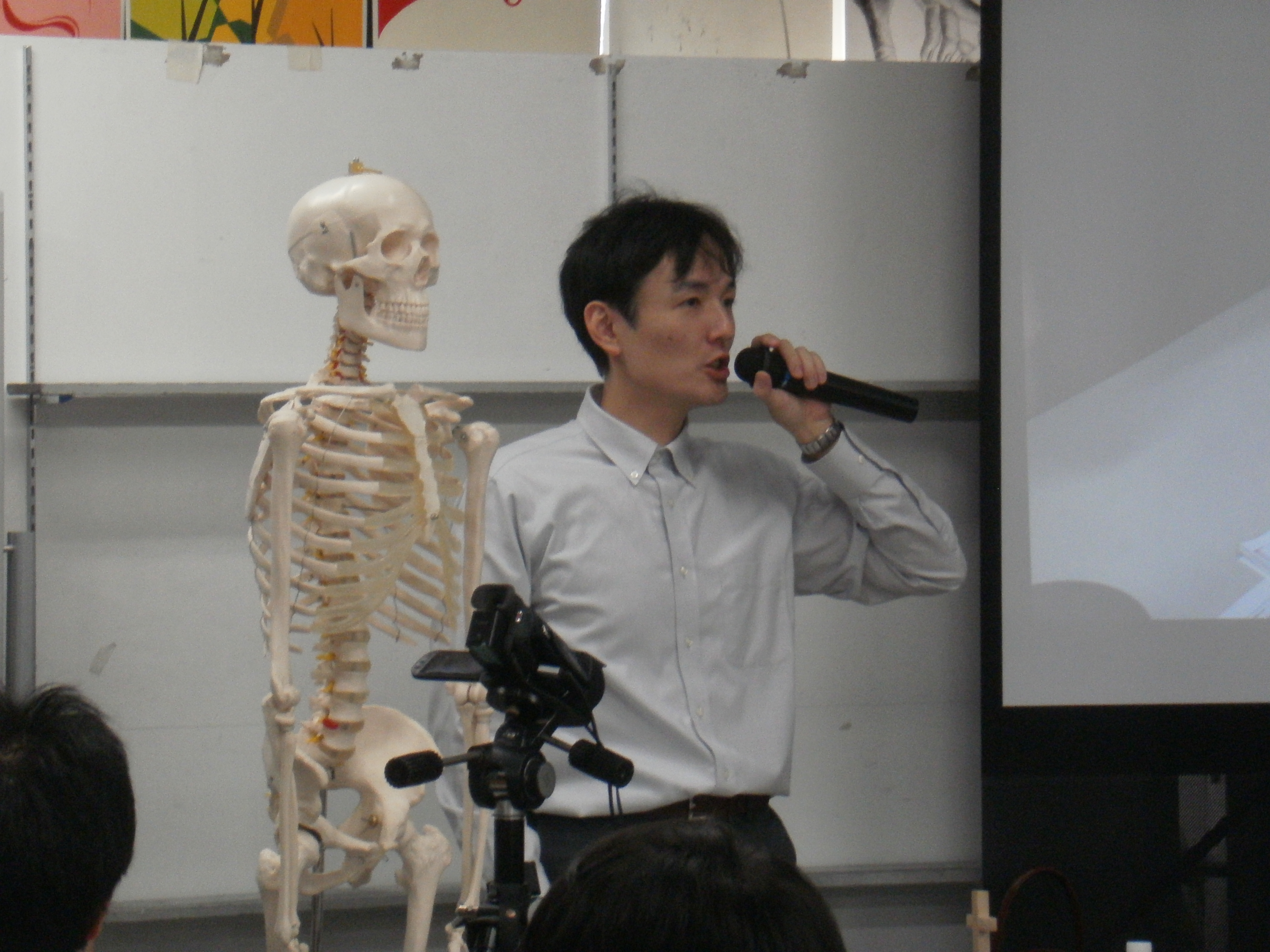

「自刻像」(6h制作)

この構築力!現役生とは思えませんね。以前の作者の作品はしっかりとはしていましたがポーズや表情に彫刻としての余韻を感じませんでしたがこの作品には形に深みが出てきました。この調子!

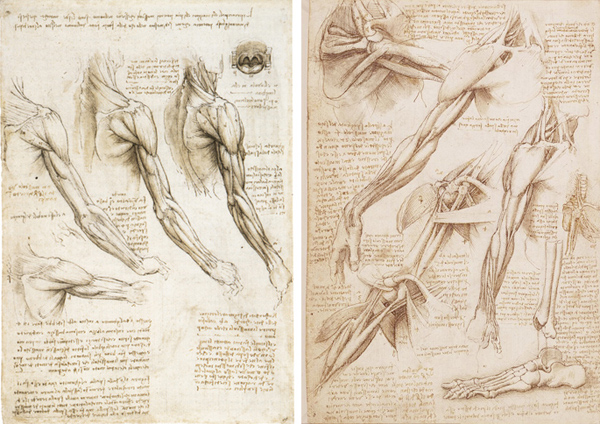

さて、彫刻科では何かと課題で首像を作る機会が多いですね。模刻にしてもほとんどが首像ですし、自刻像、友人像、モデル首像等は課題の常連ですね。彫刻科では人間の形への興味と理解は必須といえます。受験生の頃は目の前の形を追うことで精一杯というのが正直なところでしょうがそれではいけないと僕は考えています。一番大切なのは自分が人間に対してどのような目線を持って形を作るかです。僕はよく講評で「形に重みが無い」、「形に奥行きが無い」、「形に余韻がない」、「形に可能性が無い」などという言い方をしていると思いますが簡単に言えばただ形を目で追って作っただけのものを見せられても何もない空虚なものにしかならないということです。予備校の段階ではあまり突っ込んだことは言われませんがこの先に必要なのは自分の思想と意志です。小手先の方法論ではなくもっと情熱を持って彫刻に打ち込みましょう!!

最後に先日個展をしました。以下出展作品↓

僕自身も道半ばですが試験まであと2ヶ月半一緒に彫刻を深く追求しましょう!!

では、今回はここまでで次回は氷室先生です。