こんにちは。油絵科の関口です。

新学期も始まり、この時期は新しいクラスメイトが多いので、少し緊張した空気がアトリエに漂っている感じですよね?ゴールデンウィークも過ぎれば、少しずつ新しい環境に慣れて笑顔が溢れる雰囲気に変わってくると思います。

さて、皆さんは国立新美術館で開催中のミュシャ展を既にご覧になりましたか?

※数年前のブログにも書きましたが、現地では「ムハ」又は「ムッハ」と発音するそうです。通じにくいので、今回のブログでは日本での通称である「ミュシャ」で統一しています。

油絵科の皆さんの中には、一定数の「ミュシャ大好き派」と「ミュシャ苦手派(嫌い派)」が混在している…と僕は考えています。何を隠そう…まさしく僕も後者で、昔からミュシャの甘ったるい雰囲気がどうも苦手だったのです。そんなミュシャ苦手派の人達にも、今回のミュシャ展なら、従来のミュシャのイメージを覆す事が出来る様な気がします。

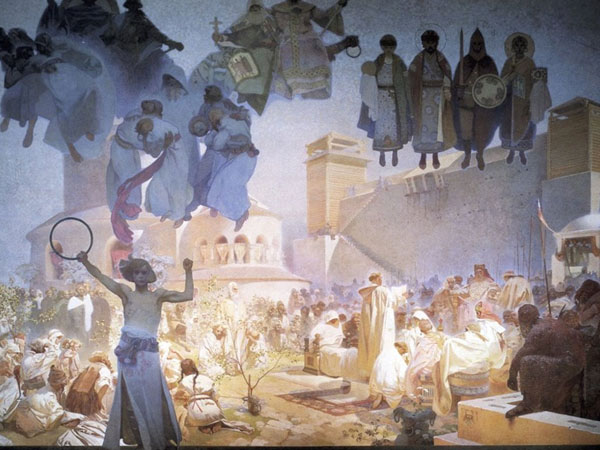

とにかく今回の展覧会で圧巻なのは、ミュシャの生まれ故郷であるチェコ以外では初公開となる、20点に及ぶ連作「スラヴ叙事詩」全作品です。その大きさは、何と1枚が高さ6m、幅8mにもなる、超巨大な作品群なのです。

この「大きさ」というのは、ネットの画像や画集ではまず体感する事が出来ません。ミュシャ苦手派の僕ですら、実際の作品群を見て「う?ん。こりゃあ凄げ?な」と思わず唸ってしまいました。(大きさに、ですが・・・)

ちなみにピカソのゲルニカも大きな作品と言われていますが、それでも高さ3.49m、幅7.77mです。

ついでに言うと、世界最大の油彩作品は、16世紀ヴェツィア派の画家、ティントレットの作品「天国」と言われています。この作品のサイズは高さ7m、幅20mという圧倒的な大きさ。学生の頃に現地で本物を見ましたが、作品の内容は別として、とにかく巨大な作品でした。

この中央奥にあるのが世界最大の油絵。この部屋は横幅が20m以上もある!と想像してみてください。体育館並ですね。

特に印象に残っているのが、天井や壁面にびっしりと敷き詰められた、必要以上にゴージャスな柱や梁のような額縁の数々で、太いものだと2mはゆうに超えていそうな幅があり、余りの巨大さに一緒に行った友達と思わず笑ってしまったのを記憶しています。

※油彩ではなく、壁画であればミケランジェロのシスティーナ礼拝堂をはじめ、もっと大きな作品は多数存在しています。

今回のスラヴ叙事詩は、一点の大きさこそティントレットには及びませんが、20点もの連作というのは「凄さ」を感じます。皆さんも本物を見たら「これを描くのにどれ位のエネルギーが必要なのか?」を想像してみて下さい。制作にあたった年月はおよそ16年。これほど巨大な作品だと、絵具だって膨大な量が必要なはずです。

これだけの大作になれば、当然足場を組んで制作したと思いますが、下がって見るにも当然足場が邪魔になるので、全体像の把握には想像力を駆使しなくてはなりません。綿密な構想の元にエスキースを制作し、それを拡大して描いたと思われます。

上2枚がエスキース(今回は展示されていませんが、画家の思考過程を探るためにも貴重な資料だと思います)

本番は2枚目のエスキースから少しだけ変更が加えられています。

あと、この作品をチェコから日本に持って来るのも大変だったに違いありません。木枠に張ったままでは飛行機(船の可能性もありますが)には乗らないので、巻いて持って来た…と想像しています。展示会場で枠を組み立てて張ったのではないでしょうか?

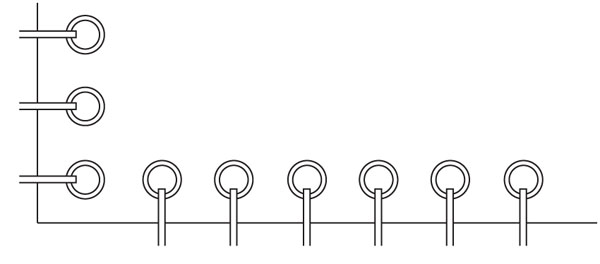

画面の端を見ると、巨大なハトメの様な金具で穴が開けられており、紐で引っ張っているのが分かりました。↑こんな感じです。

それから、日本では珍しく写真撮影OKの部屋(展覧会の一部)があり、皆スマホでパシャパシャ撮影していました。僕も撮影しましたのでご覧に下さい。大きさが分かりますよね?

あと、巻いて保管していた証拠として、厚塗りの絵具部分には縦方向にヒビ割れが走っているのが確認できます。

今回のミュシャ展はいつも混雑している様ですが、夜8時までやっている金曜日の夕方以降が少し空いていてお勧めかもしれません。あと、双眼鏡を持って行くと、かなり混雑していても作品上部はよく見る事が出来ますよ。

とにかく今回は、たとえミュシャが苦手な人でも「お金を払ってでも見る価値あり」の展覧会だと思います。

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?