渋谷校デザイン科です。先日夏期講習会終了しました。最終日は模試で優秀者には商品が出ました。その時のツイッターです。

2学期は受験科は9/4スタートになります。また頑張りましょう。

渋谷校、今日は夏期講習最終日です!コンクール、みんな集中して取り組んでいましたねトップ賞や審査員特別賞が本日も各先生から出たようです!おしゃれな文房具やMAC商品券も…お疲れ様でした! pic.twitter.com/Ab9U9WBUDj

? 新美 渋谷校 デザイン・工芸 (@shinbi_shibuya) 2017年8月26日

作成者別アーカイブ: admin

彫刻科 夏期講習が終わりました

彫刻科講師の氷室です。

夏期講習も今日で最終日ですね。みっちり課題がつまっており時間も長かったため、体力的にも疲れが溜まっているのではないでしょうか。

本当にお疲れさまでした。

この夏で、1学期よりも色々な事が見えて来たのではないでしょうか。

頑張ったかいがあり、みんさんの実力がグッと伸びて来たことを私も実感しています。

濃密な指導に負けずに、夜間部生も昼間部生と対等に渡り合えていました。

また昼間部生にとっては、課題が明快になりましたね。

刺激と充実のある夏期講習になったのではないでしょうか。

ここからは、夏期講習後半の優秀作品の紹介です!

正直、どの作品もハイレベルな実技だと思います!!

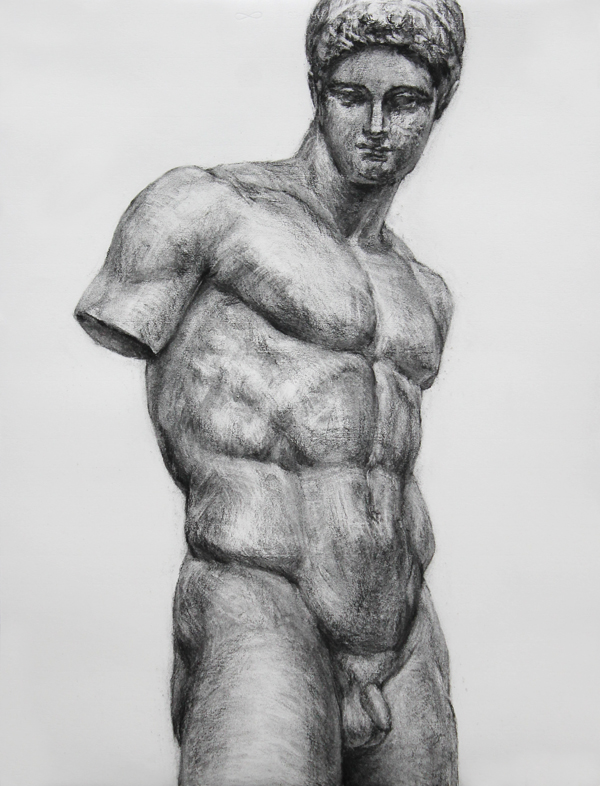

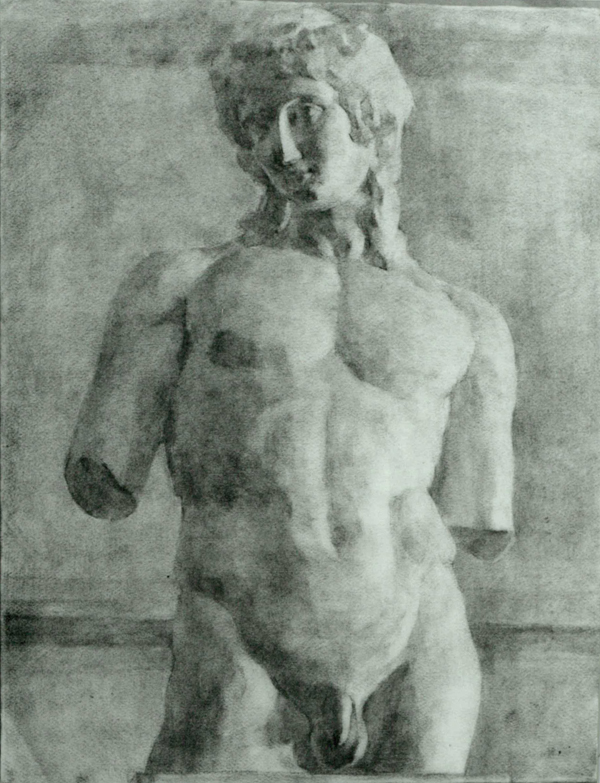

印象も良くバランス・動きが取れており、難しい位置ですが上手いです!ピントを作れると文句なしです!

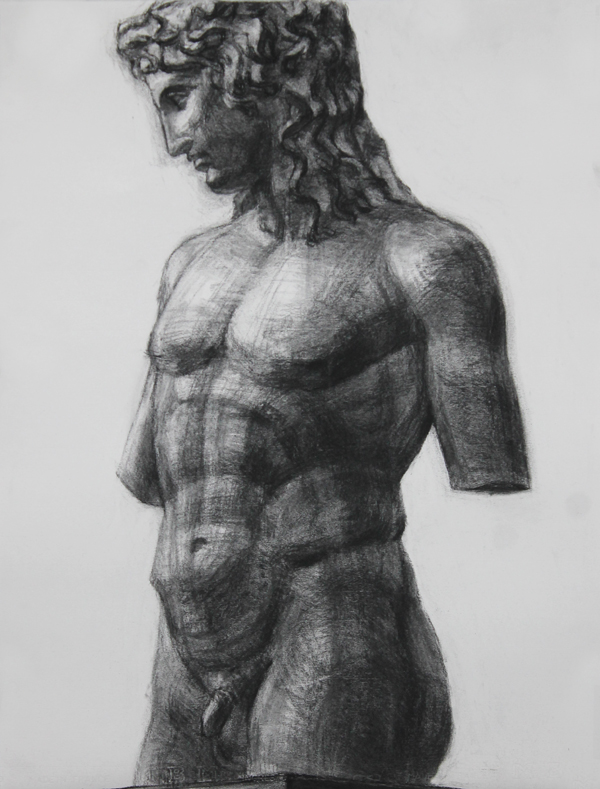

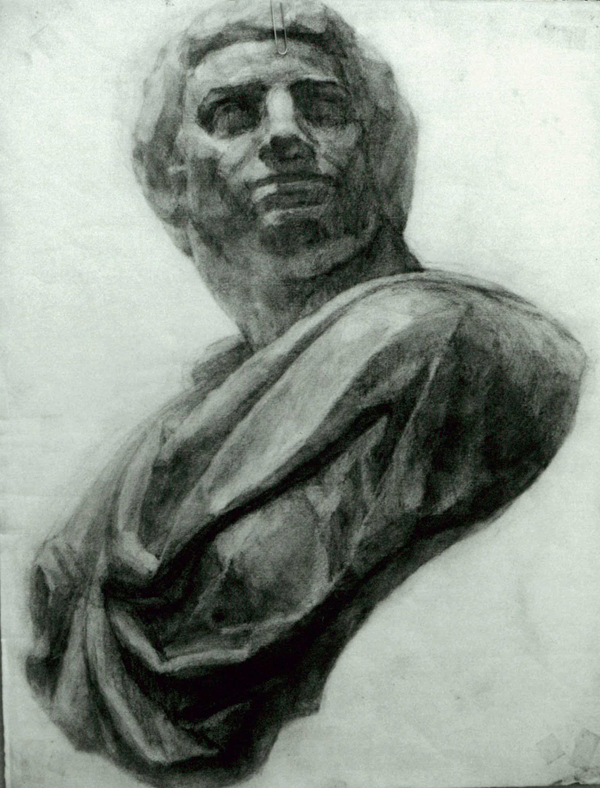

この位置から良く体の奥行きが作れています!ブルータスの力強さも感じられ、かっこ良い1枚です!

未完成ではありますが、捉え方が上手ですね!アムールの特徴も良く見ています!見方が洗練されています!

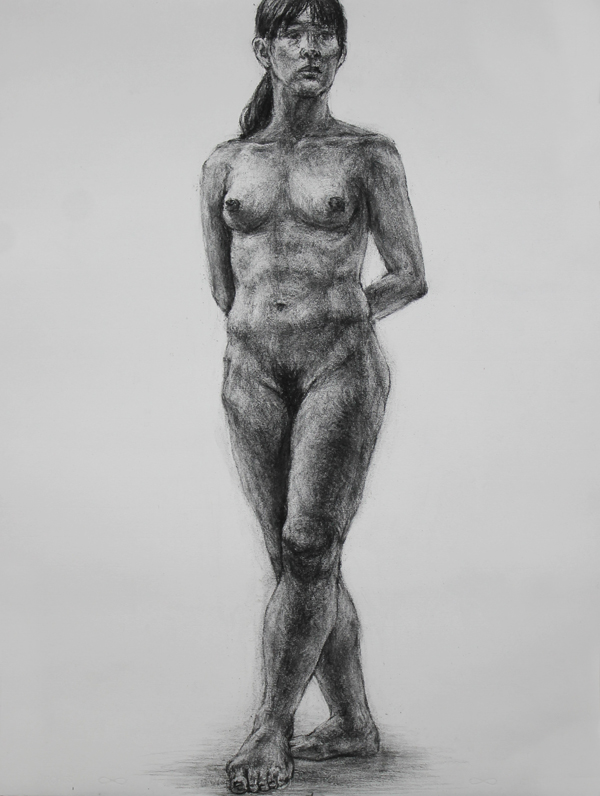

現役生の作品です!!上手いです。

お腹周りはもう一歩描き込みが欲しいですが、バランス良くベースが作れています。周りの空気も取り込んでいきながらピリッとした形態感と優しい描き込みが魅力的です!印象も良いです!

丁寧に触る様に形を探れています!プロポーションも捉えられており、さらに人体を描く楽しさが伝わってきます!久しぶりに、かっこ良い人体デッサンを見ました!

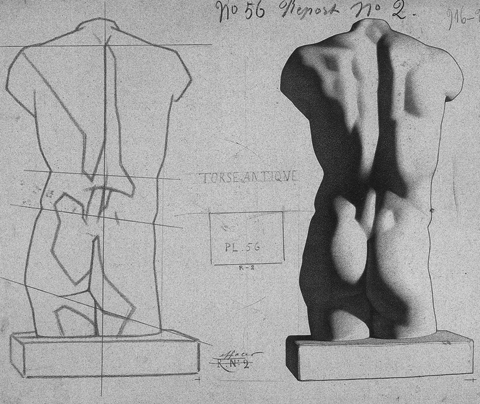

どの角度から見ても上手だな!と思える模刻に出会えるのは、珍しいことです!立体を捕まえにいく醍醐味を本人が感じているのではないでしょうか。秀作です!

小さな動きまで、丁寧に捉えてあります!仕上げていく集中力が凄いです!影の印象も拾える様になってきました!

円盤も動きを捉える事が難しい像ですが、よく観察出来ています!構造、量感、動きに安定感があります!

彫刻Ⅰへの課題も、実際の試験では何が出題されるか分からないため、紹介は出来ませんが

夏期講習での結果としては、魅力的で説得力のある実技結果に繋がっているなと、個人的には感じています。

また少し休みの期間に入りますが、展示や作品を見にいく時間も作ってください!

そしてよく充電して2学期に臨みましょう!

私も頑張ります!

2学期に入るとあっという間に3月がやってきますからね。

それでは、夏期講習、本当にお疲れさまでした!

2017 7月 新生堂ギャラリー グループ展示にての作品です。足を運んで頂いたみなさん、ありがとうございました。嬉しかったです。氷室

無差別級石膏デッサン?!

こんにちは。油絵科の関口です。

夏期講習会も残すところあと一週間になりましたが、アトリエを回っていると、この夏で成長した人が多く見受けられます。この勢いを2学期に継続してもらいたいと思います。

さて、油絵科では年間を通して石膏デッサンをやる機会は、他の科と比べるとそんなに多くはありません。それは石膏デッサンが苦手な子が多いから(笑)…という訳ではなく、芸大入試においても静物、手渡し、イメージ…色んな課題が出題される可能性があるからです。

ところで、日本の石膏デッサンは、元を正せば18世紀からフランスのアカデミーで導入されていたものが基盤となっています。そこではギリシャ・ローマ時代の彫刻から模った石膏像をモチーフとしてデッサンを行うことがあったようです。そこに当時留学していた日本の画家達が「西洋的なものの見方」として導入したのが最初と言われています。しかし、当時のヨーロッパで行われていた石膏像のデッサンは、現在日本で行われている石膏デッサンとは大きく異なります。

以前このブログでもピカソがわずか11歳の頃に描いた石膏デッサン↓を紹介しましたが、今の受験生のものとは見た感じからかなり違いますよね。

19世紀中頃、フランスでは画学生が石膏像を描くための教本というものが存在し、それが次第にヨーロッパ中に広まっていったようです。当時の人はその教本をある程度マスターしてから実際の石膏像を描いていた様です。著者はシャルル・バルグという人で、石膏デッサンに興味のある人なら、名前を聞いた事があるかもしれませんね。実は今年の4月にこの教本の復刻版「シャルル・バルグのドローイングコース」が出版されたばかりです。値段は6,200円とちょっと高めですが「日本の受験生の描く石膏デッサンとは違うものを見たい」「受験とは関係なく自分もこんな風に描きたい」という人は、手に入れてみては如何でしょうか?

実は上のピカソのデッサンもこの教本の模写なんですよ。どおりでうまく描けているわけです。しかし…模写とはいえ、このクオリティーは小学生のものとは思えませんね。

※この教本の図版を見たらわかりますが、向こうでは石膏デッサンでも線を使うのが当たり前のように行われています。

日本における石膏デッサンは、戦後の混乱を乗り越え、1950年代には芸大受験で毎年のように出題されるようになります。そして受験者数の増加に伴い、過酷な受験戦争が繰り広げられた1970年代にかけて独自の進化を遂げていきます。線という概念を排し、調子と面によるデッサンが主流になっていくのです。バルール、フォルム、マッス、ムーブマンなど、今の油絵科の学生には殆ど死語になってしまい(笑)意味の通じない(では困るんですが…)キーワードが重要視されていた時代です。

年配の絵描きさんに聞くと、昔は年齢不詳の石膏デッサンの神様みたいな人もいたそうで、そういう人は同じ受験生の間でも尊敬の眼差しを向けられていたそうです。

独自の進化を遂げた石膏デッサンも、時代とともに少しずつ変化していきます。

最後になりましたが、新宿校では9月17日(日)~18日(月・祝)に全国石膏デッサンコンクールが行われます。このコンクールは浪人生、現役生(もちろん高校1~2年生も可です)の年齢を問わず、科の枠も取り払い、内部生、外部生も含め、全ての科の人が受講できる無料のイベントです。

皆さんがどんな石膏デッサンを描いてくるのか、今から楽しみにしています。上位の人には賞品も出ますので「我こそは・・・」と思う人は是非参加してみてください。詳しくはこちらから↓

http://www.art-shinbi.com/event/2017/drawing/

先端科 Ⅵ期 8/21-26 9:00-18:00 はじまります!

こんにちは、先端科です。

Ⅵ期の授業内容をお伝えします。

21(月)総合実技対策

持参道具:カッター、はさみ、のり、色鉛筆、60cm以内の直定規1本

22(火)メディア演習 身体

準備するもの:動きやすい格好、タオル

23(水)素描・小論

持参道具

素描:木炭紙サイズパネルまたはカルトン、木炭紙サイズのクロッキー帳、クリップまたは画鋲、鉛筆デッサン道具一式

小論:筆記用具

24(木)素描・小論

25(金)作品制作

準備するもの:制作に必要な道具と素材

26(土)作品展示+公開講評会 展示記録

持参するもの:カメラ ※展示作品を記録します。

Ⅵ期では、6月に出来たばかりの1階ギャラリースペースで、講習会中に作った作品を展示します。

26日の午後に、公開講評会を行います。

先端科に興味のある方は、のぞいてみてください。

講師が生徒だった頃

基礎科の根本です。

夏期講習も終盤ですね。皆さん体調を崩さず頑張れているでしょうか。

この夏の勢いをそのままに2学期を迎えられるよう、最後の最後まで気を抜かずに行きましょう!

基礎科では4月の頃、まずは講評ノートを取る癖を作ろうという話をしました。

生徒の皆さんは覚えているでしょうか。そして、講評時にメモを取る癖はついたでしょうか。

途中から入学した人も、講評時にノートを取る癖を是非つけて欲しいと思います。

「じゃあそんなこと言ってる先生たちは本当に取ってたんか?」

って思った人。

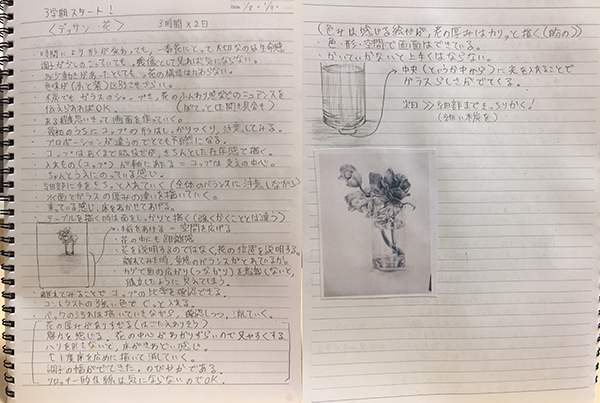

今回は先生が生徒だった頃のノートを見せてもらいました。

以前基礎科twitterでは油画担当の三原先生のノートを見せてもらいましたが、

今回はそれに加え日本画担当の木南先生と、油画担当の私のノートを公開したいと思います。

他の先生のも見せてもらえたらまた別の日にブログに載せたいと思うのでお楽しみに。

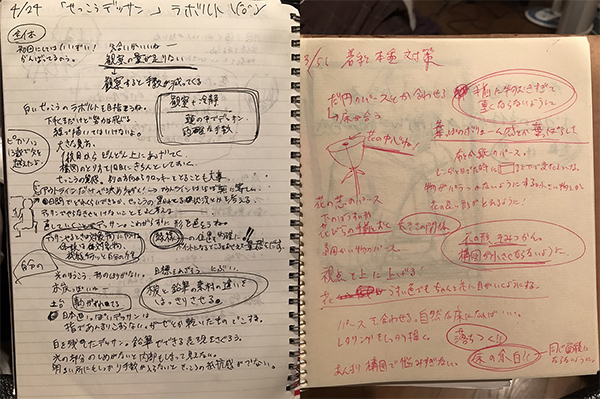

それでは早速まずは三原先生のノートを見せてもらいましょう。

制作した絵をプリントしてあとで見返してもわかりやすいように工夫してます。

自分の絵に対する講評の事だけでなく、全体のコメントか他の人の講評の事も箇条書きでメモしてありますね。そして、次の目標もしっかり決めて課題を終えています。

情報量がすさまじいですね。箇条書きで書き連ねるのはメモを取るという意味では有効な方法です。

そして、そこから次の課題の目標まできっちり整理するというのも重要なポイントですね。

講評で得られた情報を書きっぱなしにせずに、きっちり整理してますか?

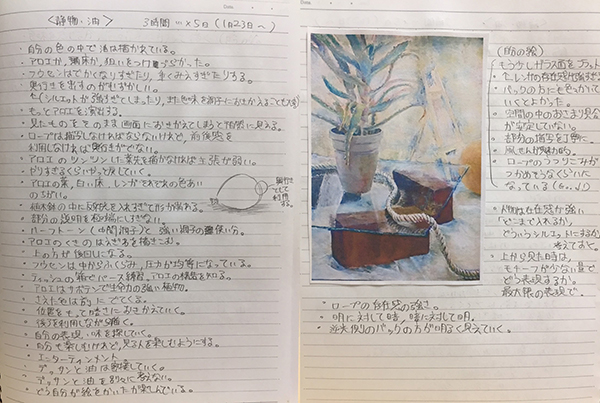

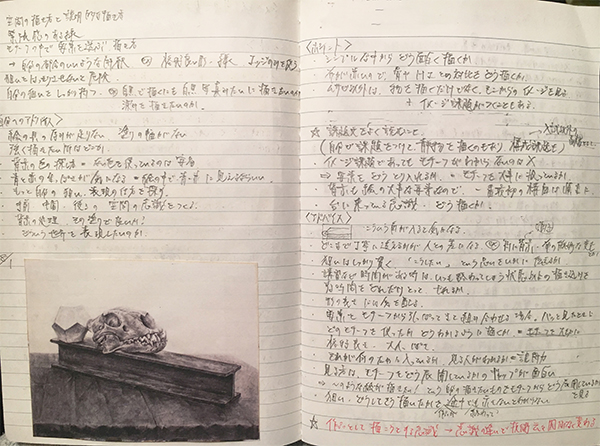

さて、次は木南先生のノートです。

サイズの関係で時系列が前後してしまいますが、左が基礎科時代、右が2浪の時だそうです。

木南先生は自分が必要とする情報を強調して読み返したときに要点がわかりやすいように工夫してますね。

2浪の時でもまだまだ講評メモをしっかりとることはサボりません。

-2.jpg)

-2.jpg)

-3.jpg)

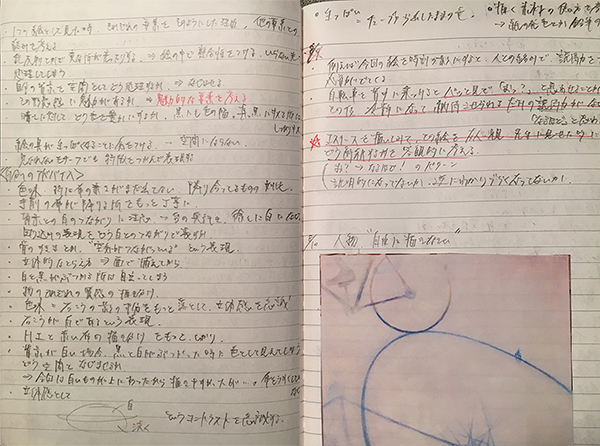

そして次に上から順に、高校3年、1浪、3浪時のノートになります。

高3の時は聞きたい事をしっかりまとめています。小さなことでも疑問点はもらさず解消しておきたいところです。

1浪の時は課題ごとに注意点をまとめてページで一気に見れるようになっていて情報量がすさまじいです。こういうパッと見の工夫も重要になってきます。また、色ペンを使って要点をわかりやすいようにしてるのも良いですね。

そして3浪でもまだまだメモをしっかりとっています。当たり前の事でも繰り返し書くことでしっかり頭にインプットできるものだと思います。三原先生も書いていますが、今後の目標をはっきり書くというのも大事ですね。

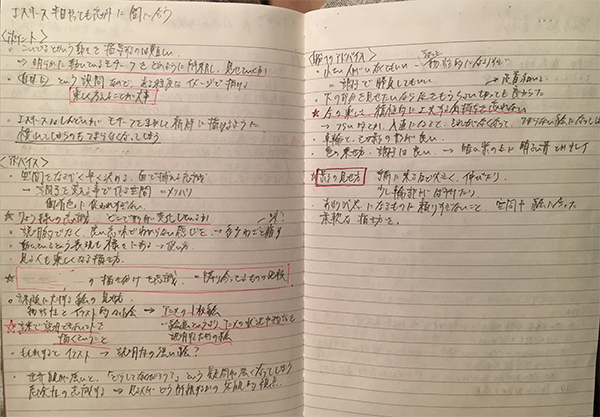

最後に私のノートです。

初めて夏期講習に参加した時の講評ノートで、美大受験がどんなものかも知らず、とにかくまずは通ってみよう!と思って突撃したのを覚えています。

三原先生と同じで私も書いた絵をプリントして貼り付けていました。

全体のポイントの話と自分の講評だけでは情報量が足りないと思っていたので、他の人の講評も全て聞いてメモを取っていました。

これが結構大事だと未だに思っていて、他人の講評で自分が思ったことと先生が言う事がどこまで合致するかをいつも試していました。そうすることで自分の価値観の未熟さのポイントを早く把握することが出来ると思います。

さすがに毎回絵をプリントするのはしんどくなったので、後々言葉のメモだけになって、講評ノートも持ち歩きやすいように小さいクロッキー帳に変更しました。

それから何かあるたびにメモを取る癖がついて、予備校を含めて学部4年生までの約5年間でこれくらいのノートの量になりました。それ以後は別の場所に保管してあるので、まだまだノートはあります。

さすがに今は予備校時代までを見返すことはなくなりましたが、学部の頃はちょくちょく昔のメモを見返すこともあって、ずっと溜めてきたこのノートたちは財産だなぁと思っています。

特に新美に通っていた頃は、技術だけでなく、美術とは何か、絵画とは何か、将来どう生きるかといった、受験以上の事を教わったので、芸大入学後の制作で心が折れそうになった時は昔のメモを見返して奮起していたのを思い出します。

やはり、制作は過去からの積み重ねです。

同じことを繰り返さないためにも、ちゃんと形に残す事は重要だと思います。

基礎科の先生たちもずっとメモを取って、日々研鑽したからこそ芸大に合格して今もしっかりと制作を続けられていると言っても良いかもしれません。

生徒の皆さんも、1日1日を大事に積み重ねていってくださいね。