こんにちは。通信教育です。

2学期始まりましたね。

ただいま9月タームの作品到着をお待ちしながら、10月ターム課題の発送準備をしております。

制作の秋、全国公開コンクールを一つの近場の目標にしてスケジュールを考え、

できるだけ作品制作できるよう時間をしっかりとりましょう。

作品お待ちしています。

こんにちは。通信教育です。

2学期始まりましたね。

ただいま9月タームの作品到着をお待ちしながら、10月ターム課題の発送準備をしております。

制作の秋、全国公開コンクールを一つの近場の目標にしてスケジュールを考え、

できるだけ作品制作できるよう時間をしっかりとりましょう。

作品お待ちしています。

こんにちは。

デザイン総合コースです。

2学期もはじまりました。デッサン週間の合間の先日、

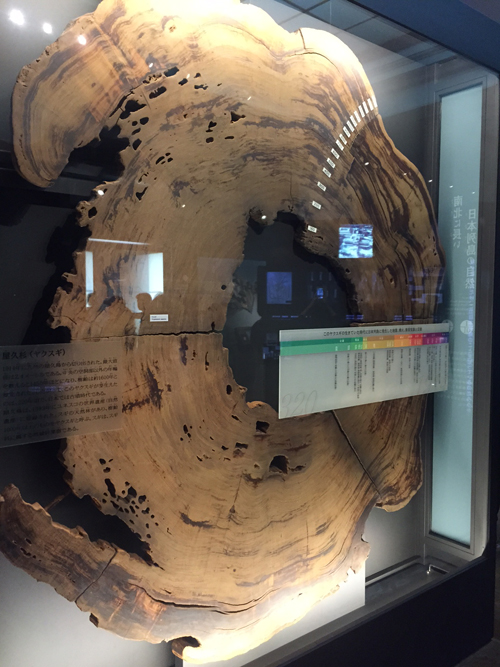

国立科学博物館(深海展)、上野動物園、芸祭の展示へリサーチに行きました。

大量の展示物と展示構成や人のにぎわいに圧倒されましたが、

充実した時間を過ごせたことと思います。

その後の作品も行ってわかったこと、観察した内容が反映されていてそれぞれ良かったです。

来週は全科合同デッサンコンクールもはじまります。

科を超えて作品を見て考えたり、制作することも大切ですね。

こんにちは、渋谷校です。

今日は用事があって渋谷校まで麻布十番からバスでした。渋谷には結構バスが通っていて、渋谷校にはバスでの通学が便利です。

渋谷駅は今開発中でバス停はこんな感じですが、ぜひ渋谷校試しに来てみて下さい。

この後渋谷校では10/7(土),10/14(土),10/,21(土),10/28(土)に土曜3時間チャレンジが行われます。

詳しくはこちらから。是非参加してみて下さい。

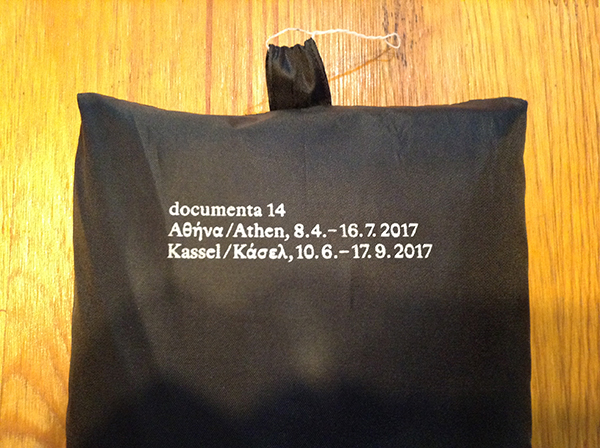

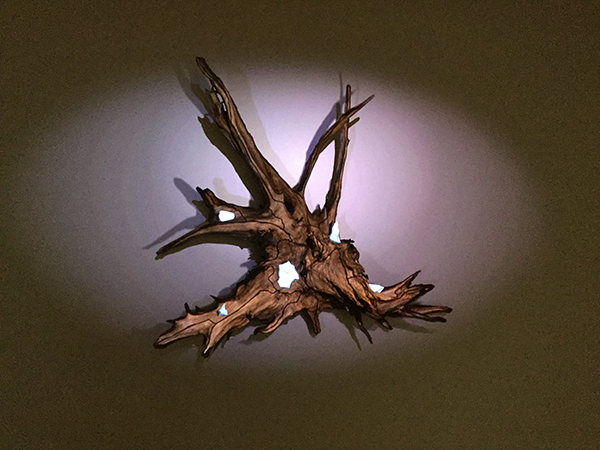

また、話は変わりますが今年は「ドクメンタ」「ヴェネチア・ビエンナーレ」「ミュンスター彫刻プロジェクト」が同時開催というスペシャルイヤーになっており、この後紹介できたらドクメンタなどの展示作品をブログで紹介していきます。

今回はドクメンタの会場で買った雨カッパのみ紹介します。

こんな感じの袋に入っていました。

作品の方は後々。

こんにちは、昨日は、待ちに待った「全国石膏デッサンコンクール」を開催いたしました!

日本全国から、いろいろな科、さまざまな学年の方にお集まりいただきました!

御盛況、ありがとうございました。

総勢約330人のなかから、栄えある1位に選ばれたのは・・・・・・?

な・なんと工芸科志望の概卒生でした!!

やはり審査は難航しまして、、、この結果に納得のいかない他の科の先生もいらしたようです。

それはそうですよね、それぞれご自分の科が一番だとプライドをお持ちになって指導してますからね。

全体講評会では、その辺で各科意見を交わし、どうやら混乱させているのは油絵科ではなかろうか?というのが見えてきたようです。

デッサン解説では、驚異の「30分で石膏デッサンを描く!」という企画で行いました。

普通の速さで描くデモンストレーターと超早デモンストレーターのお二人をお招きして、

描いていただきました。違ったタイプの2人のデッサンを比較をしながら解説をしていただいたのは、油絵科の海老澤先生。

ちょっとお話を伺っている間にどんどんデッサンが進んでいきます。皆さんどこで差がつくのか?目が離せなかったですね。

賞品も、上位1・2・3位はもちろん、各科の賞、現役の中の一番と高校1,2年生の中の一番の賞が授けられました。

ちょっと、各商品の画像がないのが残念です。図書券や画材に加え楽しい品がついていたようです。

受賞者以外にも力作が揃いました!!石膏デッサンといえども、意外にバリエーションがあるのが私にとっては新鮮でしたね。

みなさん、お疲れ様でした!!明日はきっといいことがありますよ!!

こんにちは、映像科の森田です。

しばらく間が空いてしまいました。

9月に入り、教室のムードも少しずつ受験に近づいてきています。

二学期は前半は、特に武蔵美映像学科の公募推薦入試の対策が本番。

ディレクション資質重視型、クリエーション資質重視型の特訓もこれから始まります!

そして一般入試の人は、来月はじめに公開コンクールも迫っていますね。

こんなに忙しいと上映や展示を見に行ったりする時間がない…!と思っていたら、

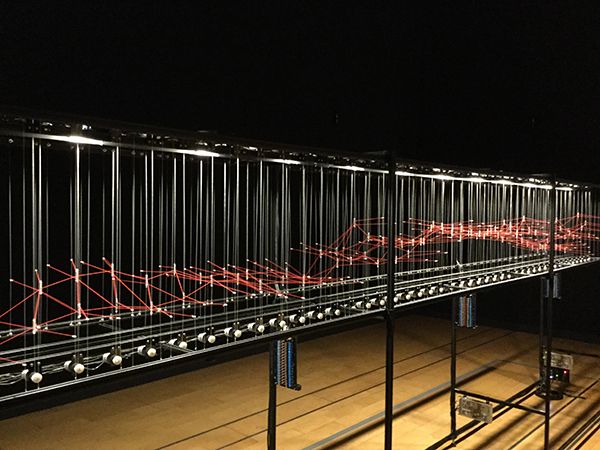

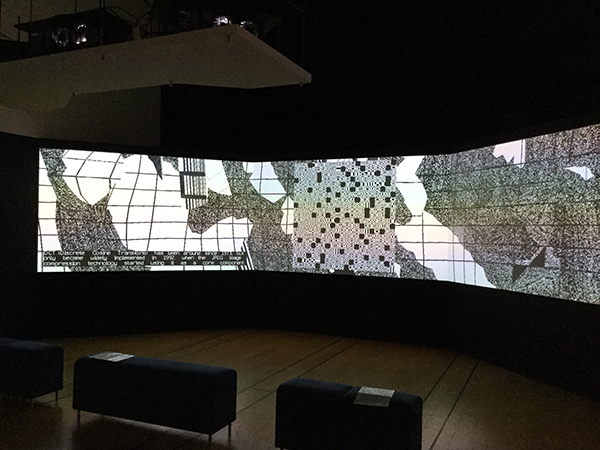

なんと「文化庁メディア芸術祭」が、向こうから初台に来てくれました。

アート部門、エンターテイメント部門、アニメーション部門、マンガ部門の作品が、初台駅オペラギャラリーとICCで見られます。

早速行ってきました。

新美から徒歩2?3分。授業の行き帰りにも行けるのでオススメです。

9/28(金)までやっています。