こんにちは、油絵科です。

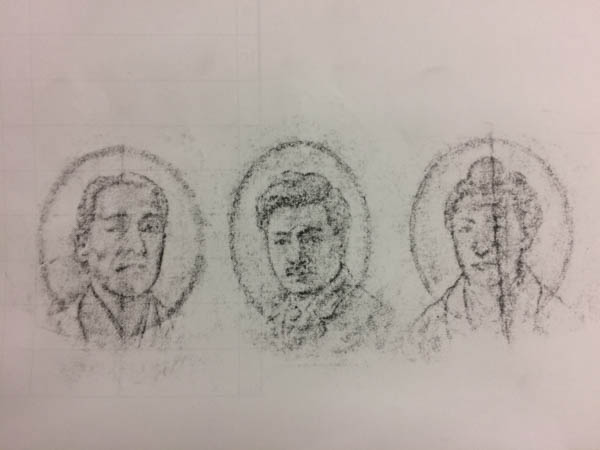

今年4月に新紙幣のデザインが発表されましたね。渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎と紙幣の顔も世代交代ですね。油絵科では新札のトーンがきれいだと話題になりました。

ところで今使用している紙幣は銅版画(どうばんが)で刷られていることをごぞんじですか?じつは国立印刷局に務める工芸官が原図を描き、銅板にビュランと呼ばれる道具で線刻をして原版を製作しています。手作業で作られていると知ったときは驚き、お金をおろしに行ってしばらく鑑賞しました。

(上写真)ビュラン

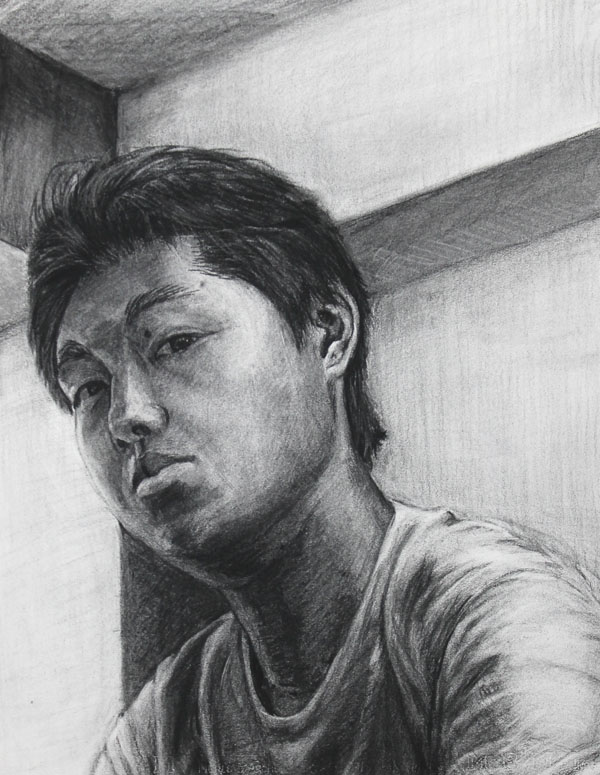

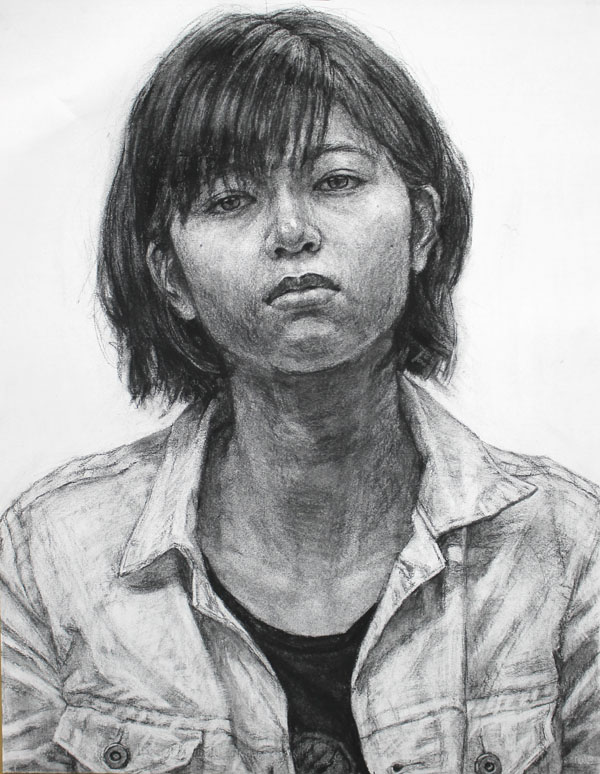

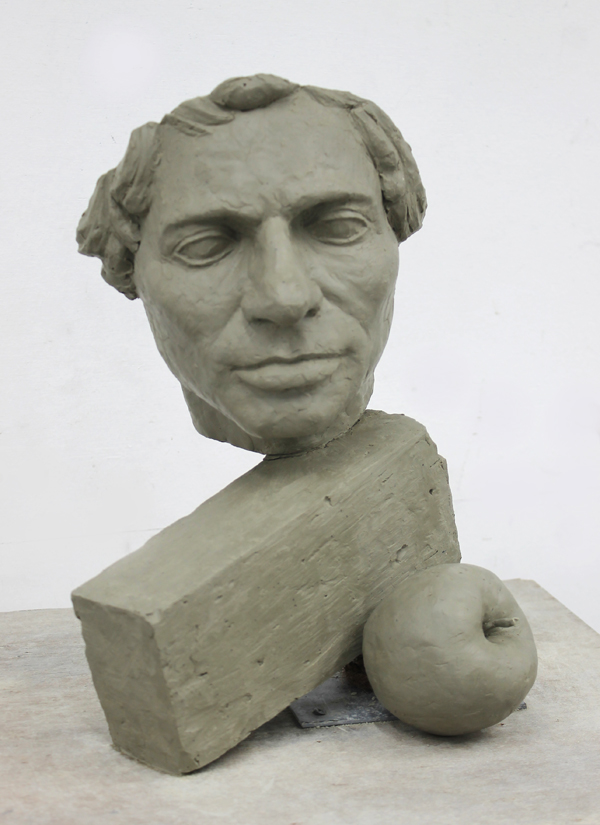

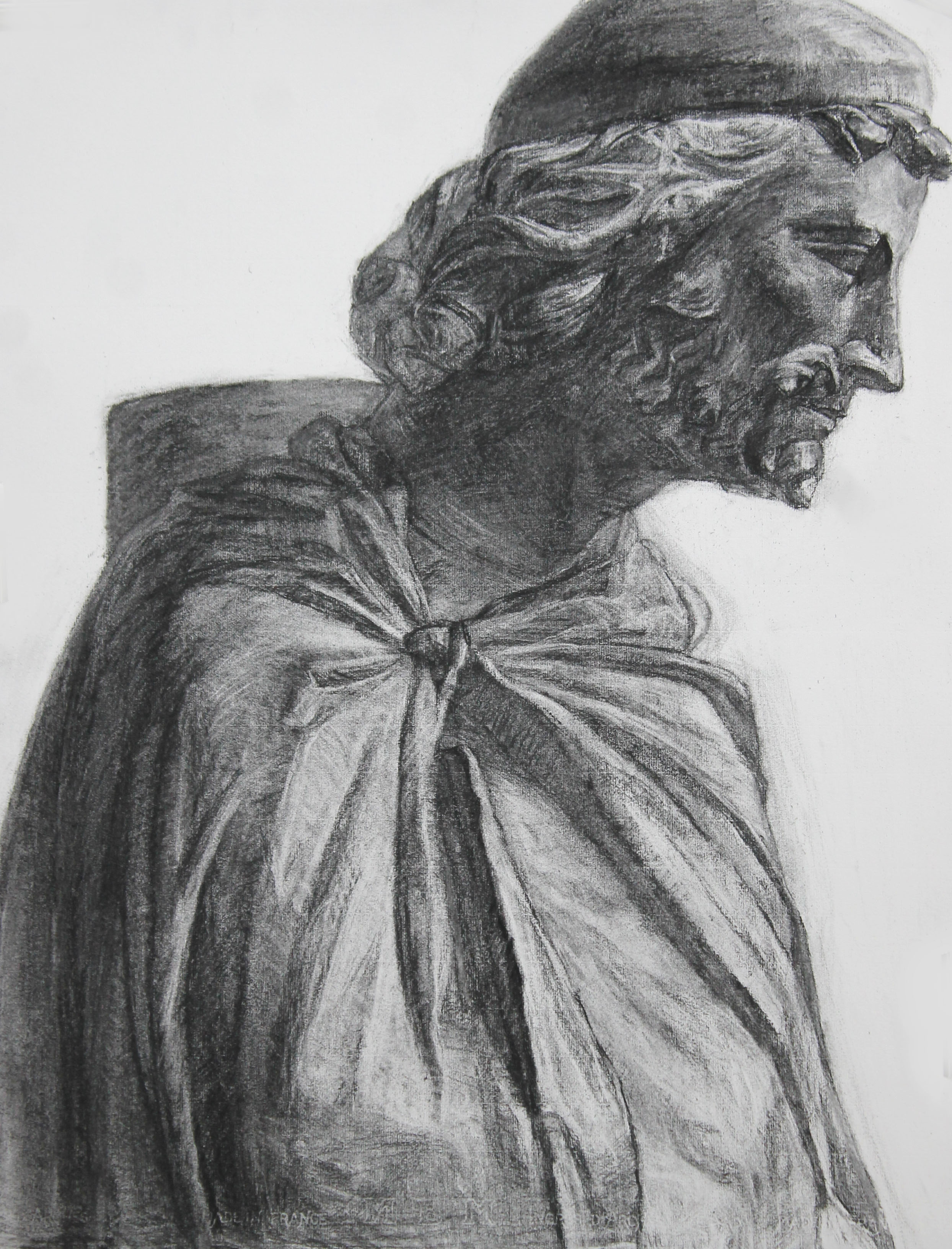

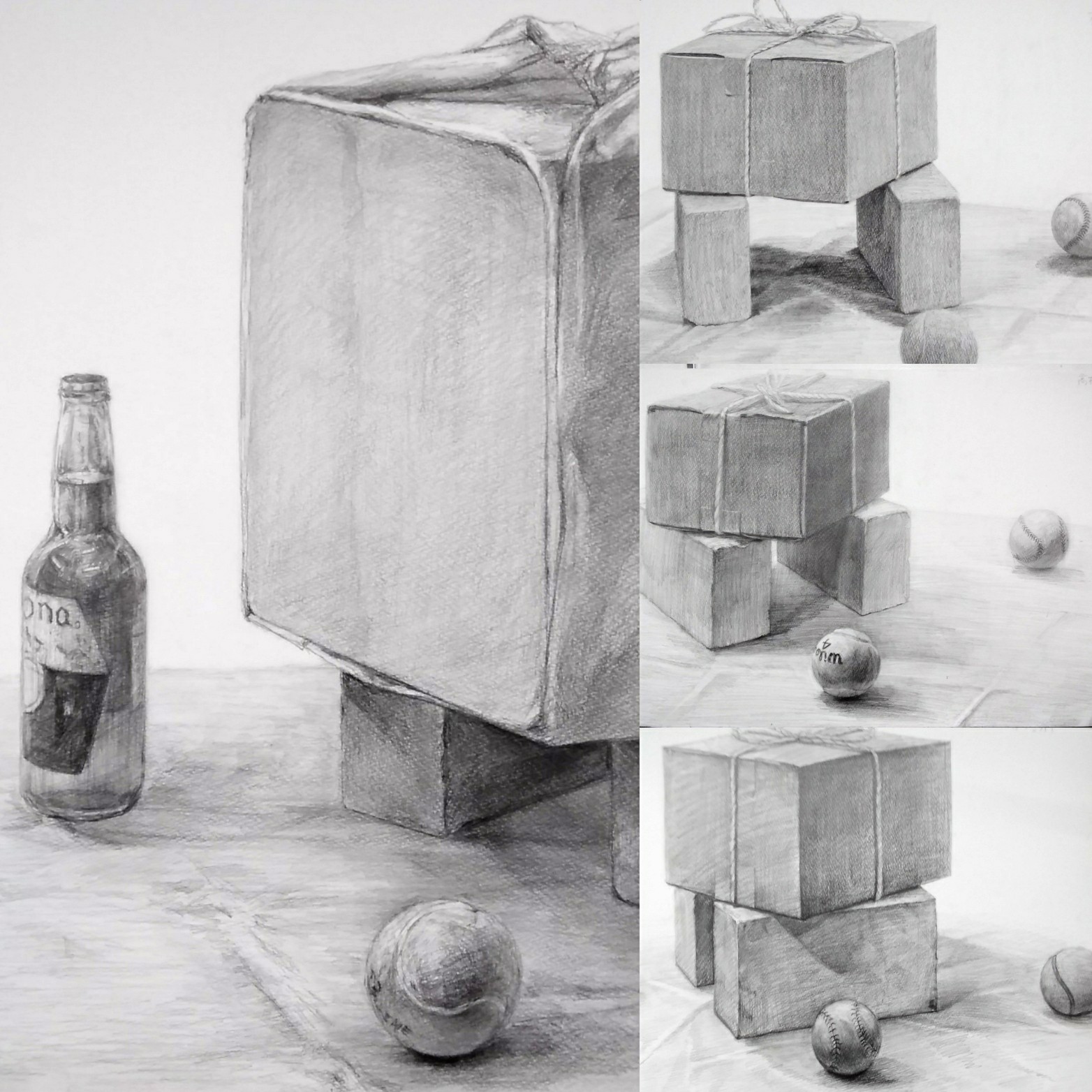

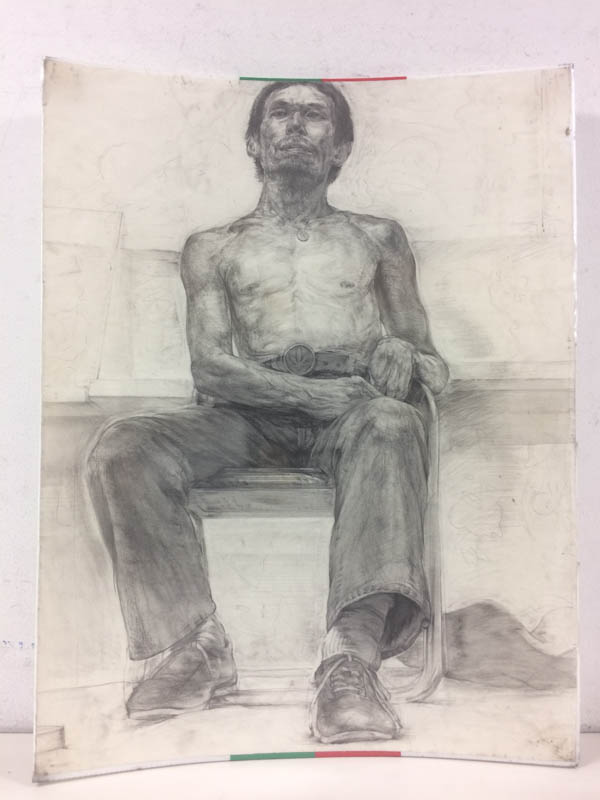

工芸官は普段からデッサンや版画などを行って技術の研鑽を積んでいるそうです。工芸官には、シンビから芸大の版画を出て務めている人もおり、その方の参考作品が図書室の作品棚に入っています。

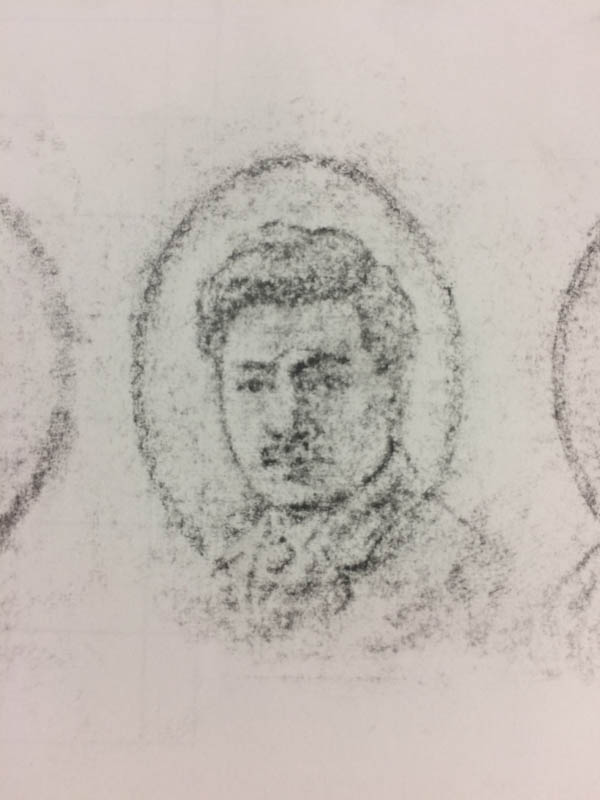

この間、フロッタージュ技法を試しているなかで、興味本位でお札を使ってみたのですが、面白いことに透かしの凹凸や目の不自由な方のためのマークなどが浮き出てきました。

レリーフとしても非常に優れた紙幣ですね。

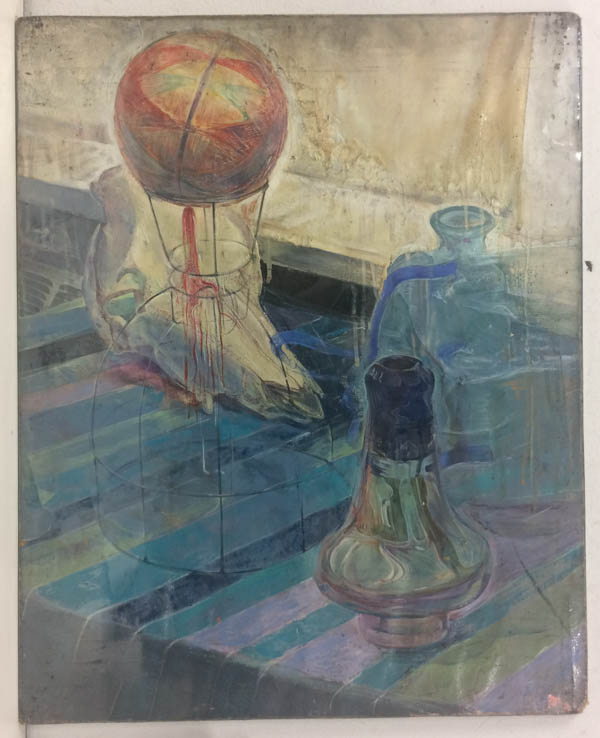

実は美術でも、お金をモチーフに制作された作品があります。

※めくるめく現代アート(フィルムアート社)の裏表紙

赤瀬川原平は「宇宙の罐詰」も有名ですが、ゼロ円札等、お札を題材にしている作品もあります。原寸の200倍に拡大した「復讐の形態学」や案内状の片面に印刷、零円札なども作っていました。

美術手帖でも付録として、千円札を半分に割った印刷物(くつけてはいけない)を出版しています。

残念ながら赤瀬川原平は、千円札の作品で有罪となってしまい、作った原板を没収されてしまっています。

零円札の作品は、最近ネットで45万円の値段がついていました。

新紙幣の発行はまだ先ですが。楽しみですね。