秋葉原校です。

ついに夏期講習会がスタートしましたね。例年より日程も短縮されていますが、その分濃密な夏にしていきましょう!

去年は夏期のタイミングで筑波大芸専コースを設立し、近郊生のみならず地方からも多数の受験生からご参加頂きました。

結果、秋葉原校からは推薦3名一般3名の計6名、新美全体では7名合格という実績をあげることができました。

2021年度受験からげ出題形式に変更があることが発表されていますが、そちらにもバッチリ対応していきますのでご安心下さい。

どの受験科目を選んでよいかわからない、実技と勉強はどれくらいの割合で取り組めばよいのか、初心者でも大丈夫?など心配な方は一度ご相談のうえ、ご受講頂ければと思います。

初心者でも短期でぐんぐん上達しますのでぜひ秋葉原校の指導を受けてみてほしいですね。

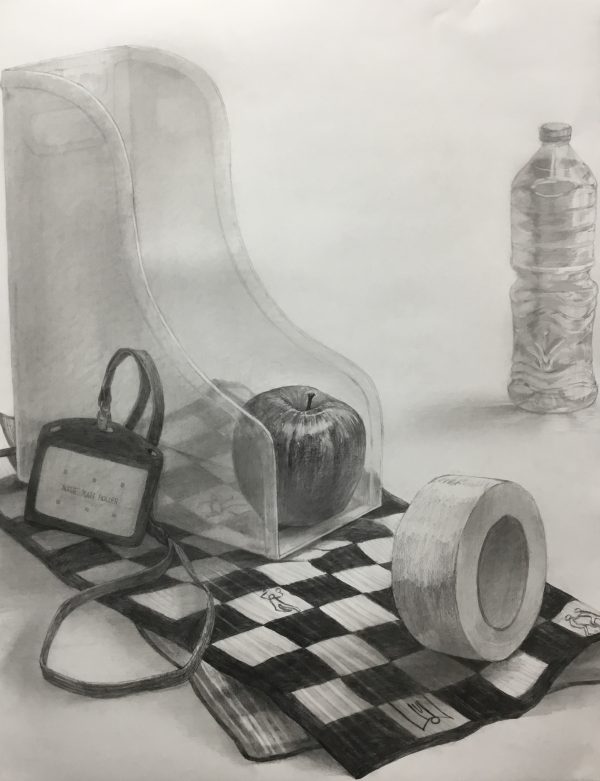

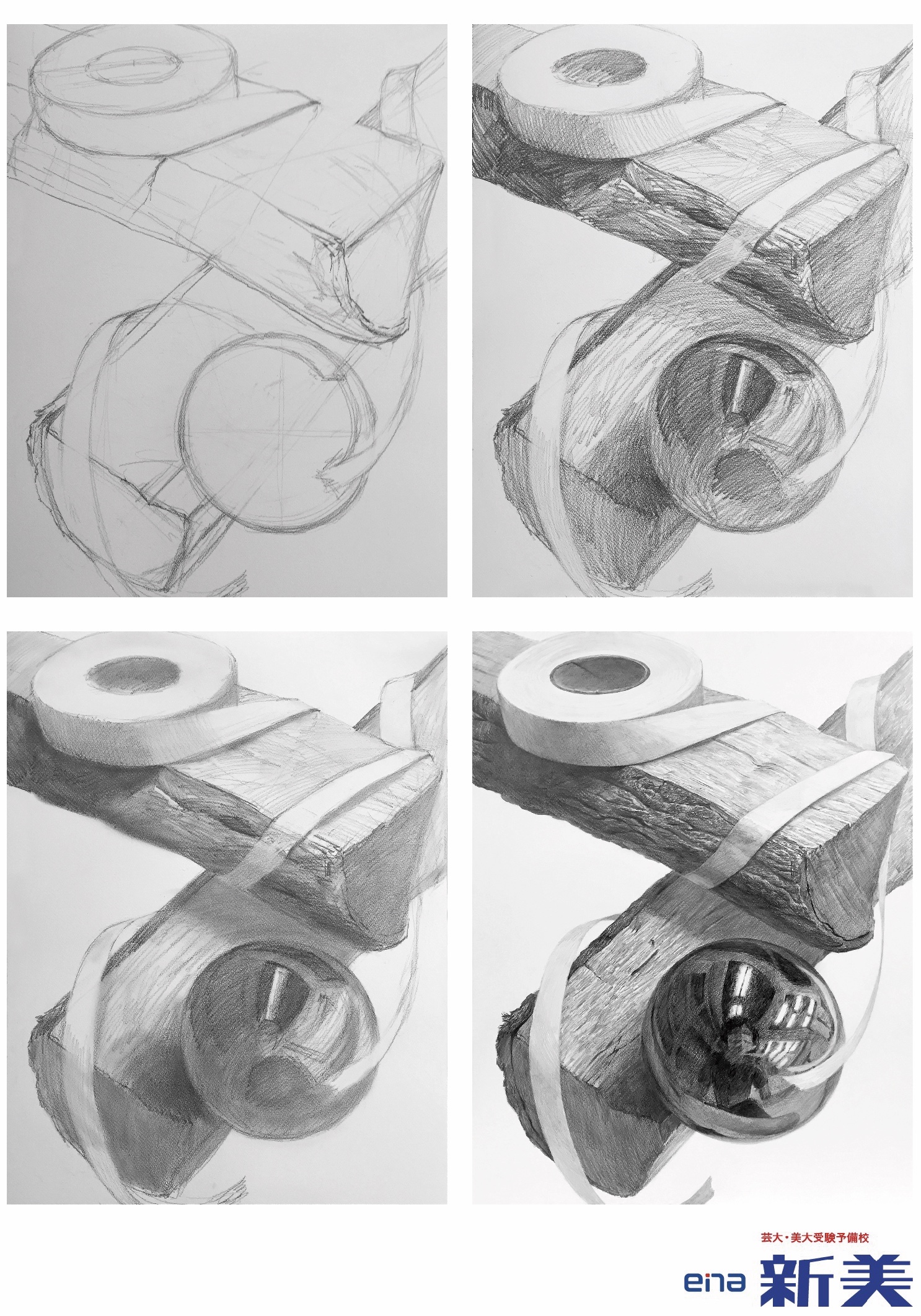

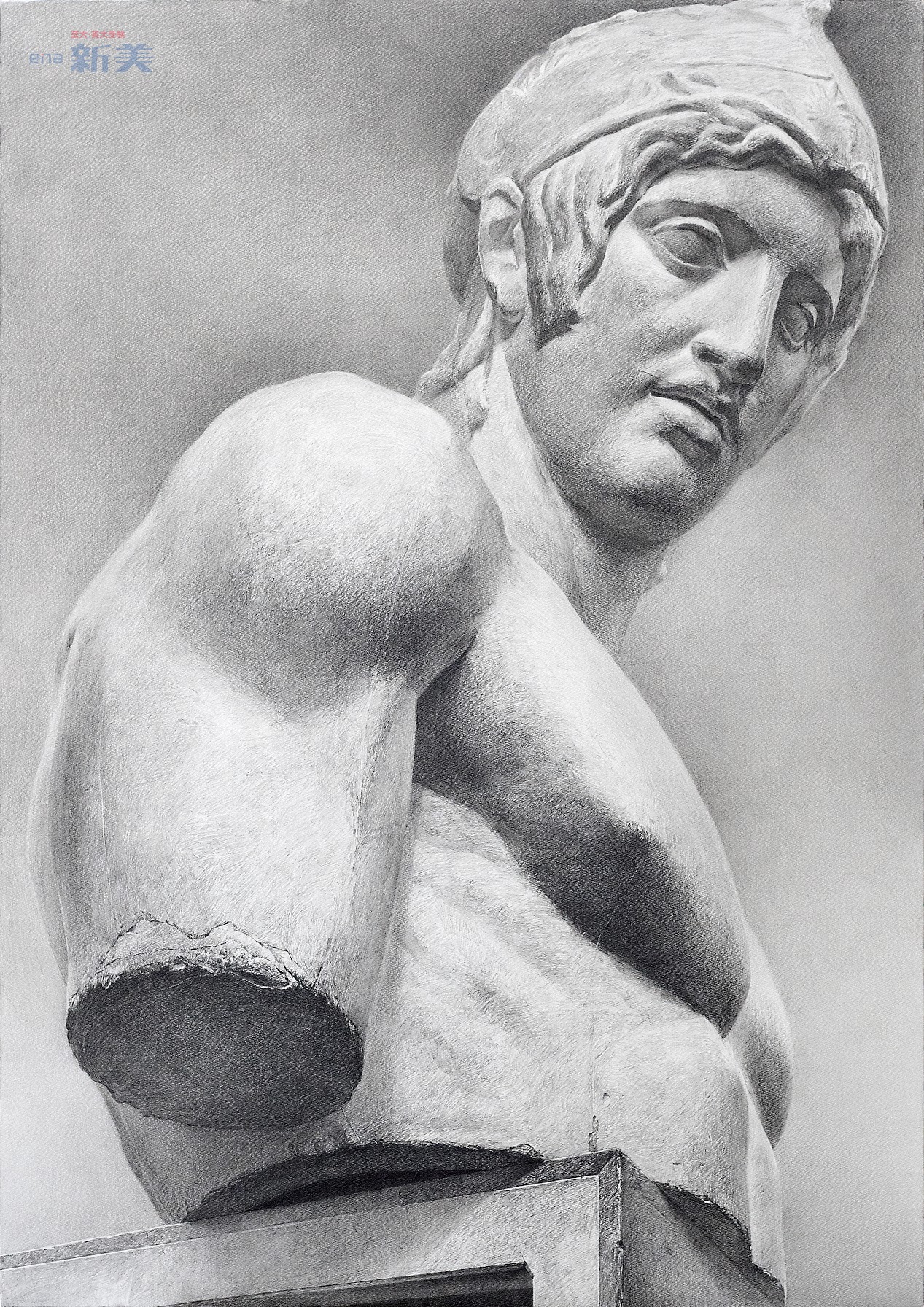

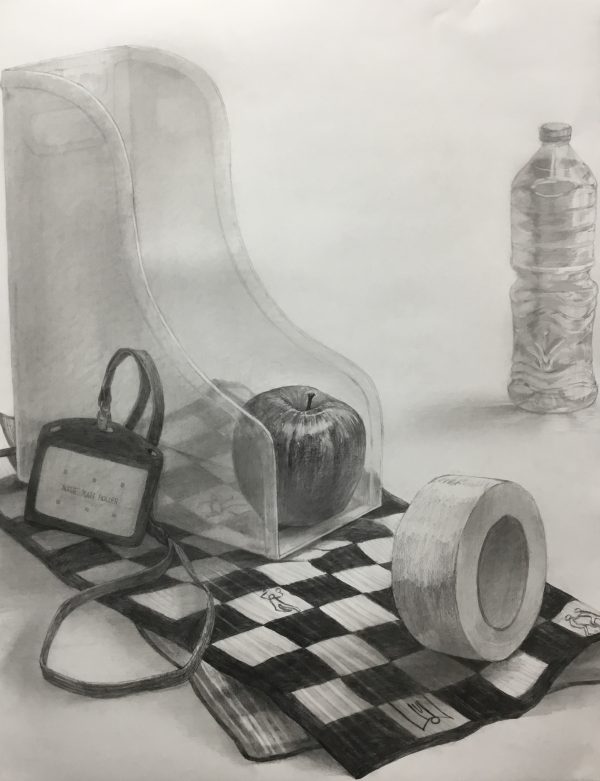

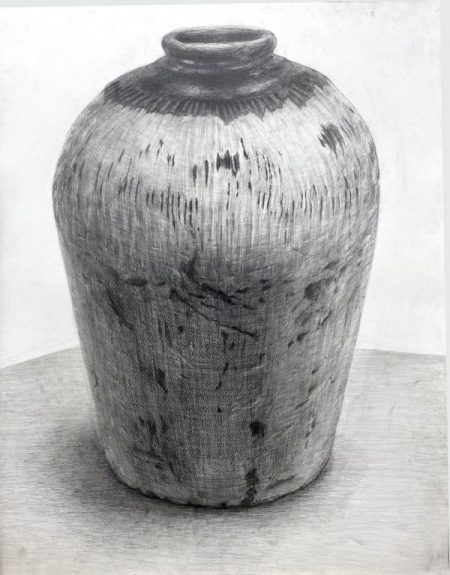

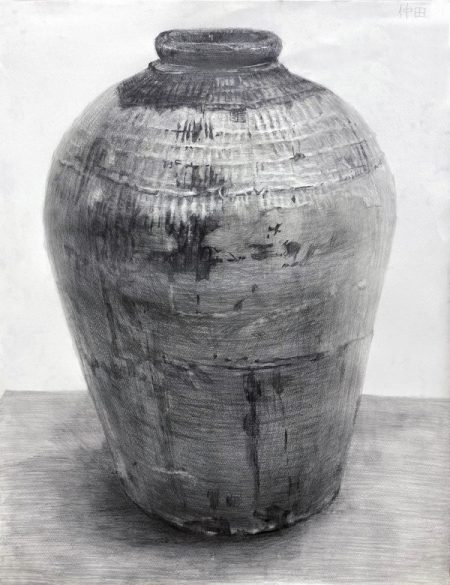

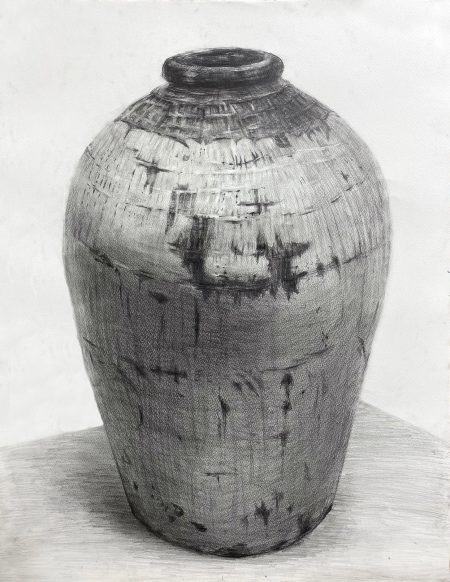

【筑波大入試課題:静物デッサン】

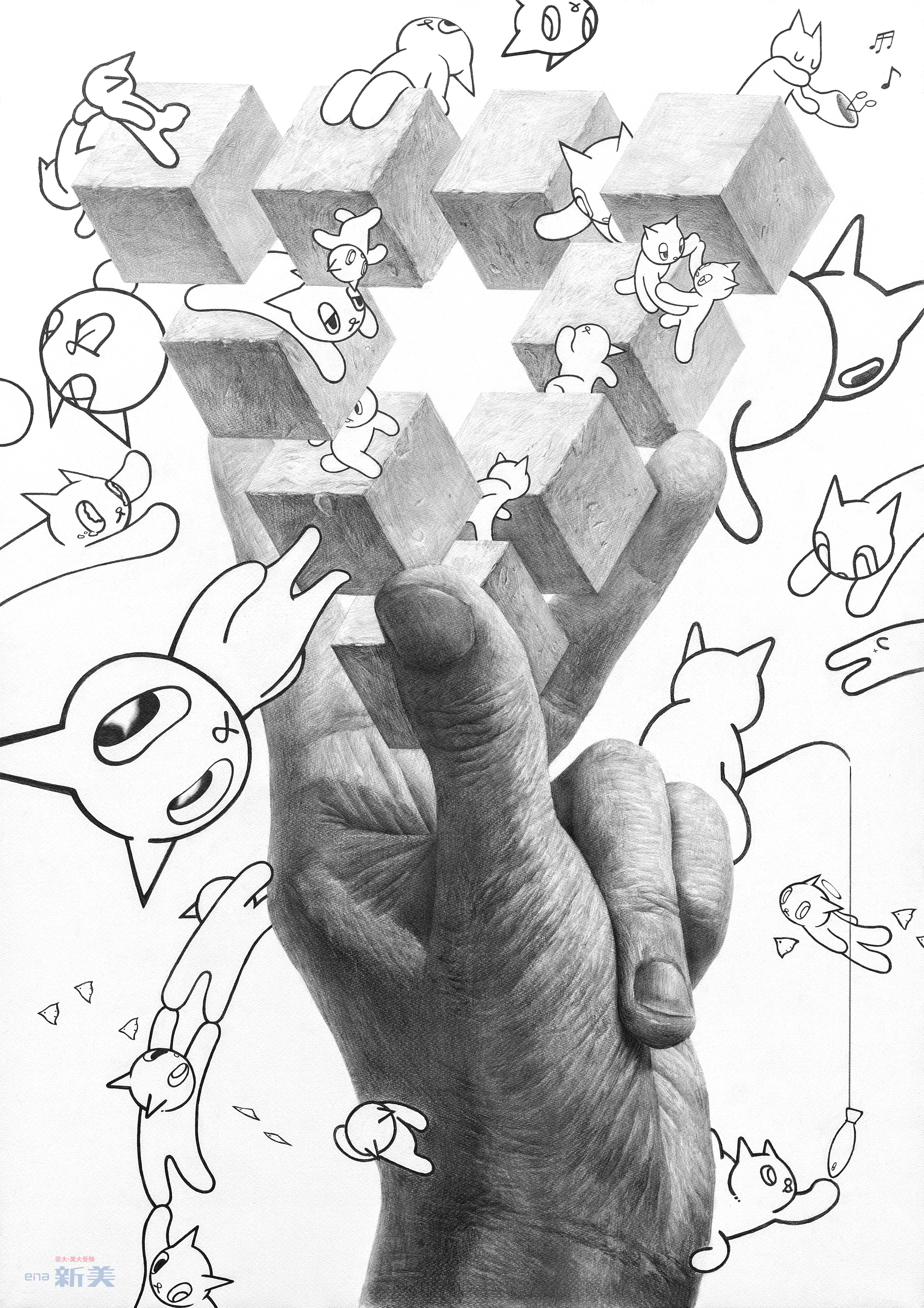

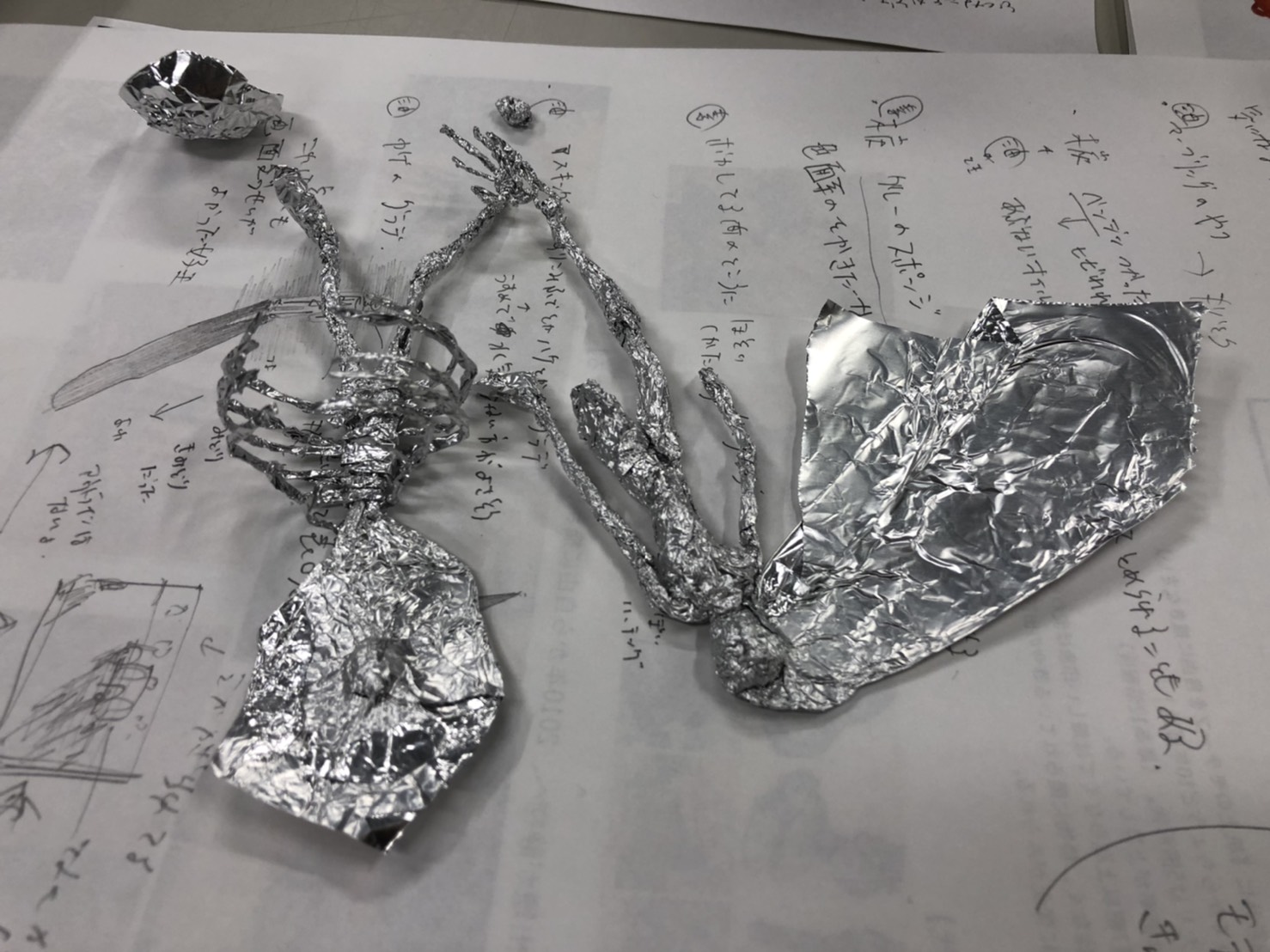

【筑波大入試課題:平面構成】

また、すでにお問合せ多数頂いておりますが、今年から秋葉原校でも中学生受験コースを立ち上げました!

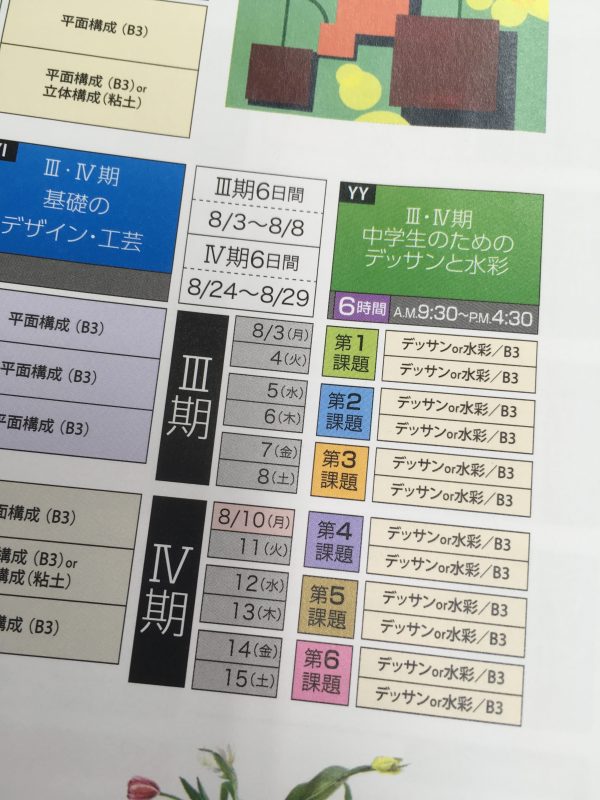

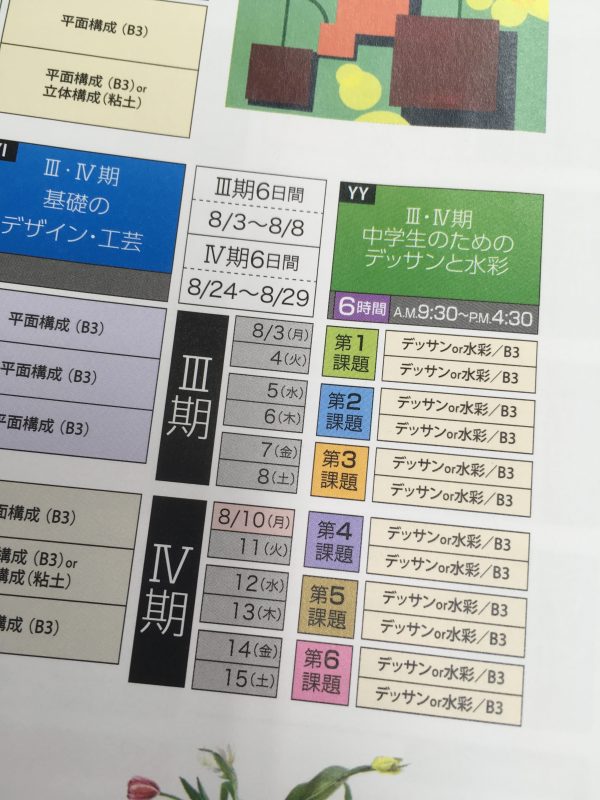

中学生受験コースは8/3(月)~8/15(土)までの2週間、2日間単位でお申込み可能です。

人気の都立総合芸術高校や女子美術大学付属高校の対策は勿論、その他のトキワ松学園高校や潤徳女子高校など様々な美術系高校受験も対応しますのでまずはお問い合わせください。

特に高校受験では実技面だけの指導でなく、内申面の対策を踏まえた学習指導も欠かせません。

新宿本校と同様、秋葉原校でもenaグループ各校との連携と情報量で受験生一人ひとりの総合力を高める指導を行っていきます。

【都立総合芸術高校 一般入試課題:静物着彩】

もちろん、油絵科、デザイン工芸科、日本画科、基礎科(高1、高2生対象)など各コースもまだまだ受付しています。

とはいえ、いきなり講習会参加が不安だなあ…という方には

夏の3時間チャレンジ(デッサン体験イベント)が

7/25(土)、8/1(土)、8/8(土)の全3回あります。こちらは1日3時間の体験授業なので気軽に参加しやすい内容です。

詳細・申込はこちらご確認下さい。

感染症対策には引き続き留意しつつ、メリハリをつけた生活で充実した夏期講習会にしましょう。

ではまた次のブログで。

午前は芸大、

午前は芸大、

参加した人たちは普段の授業では得られない情報や体験が得られたと思います!!

参加した人たちは普段の授業では得られない情報や体験が得られたと思います!!

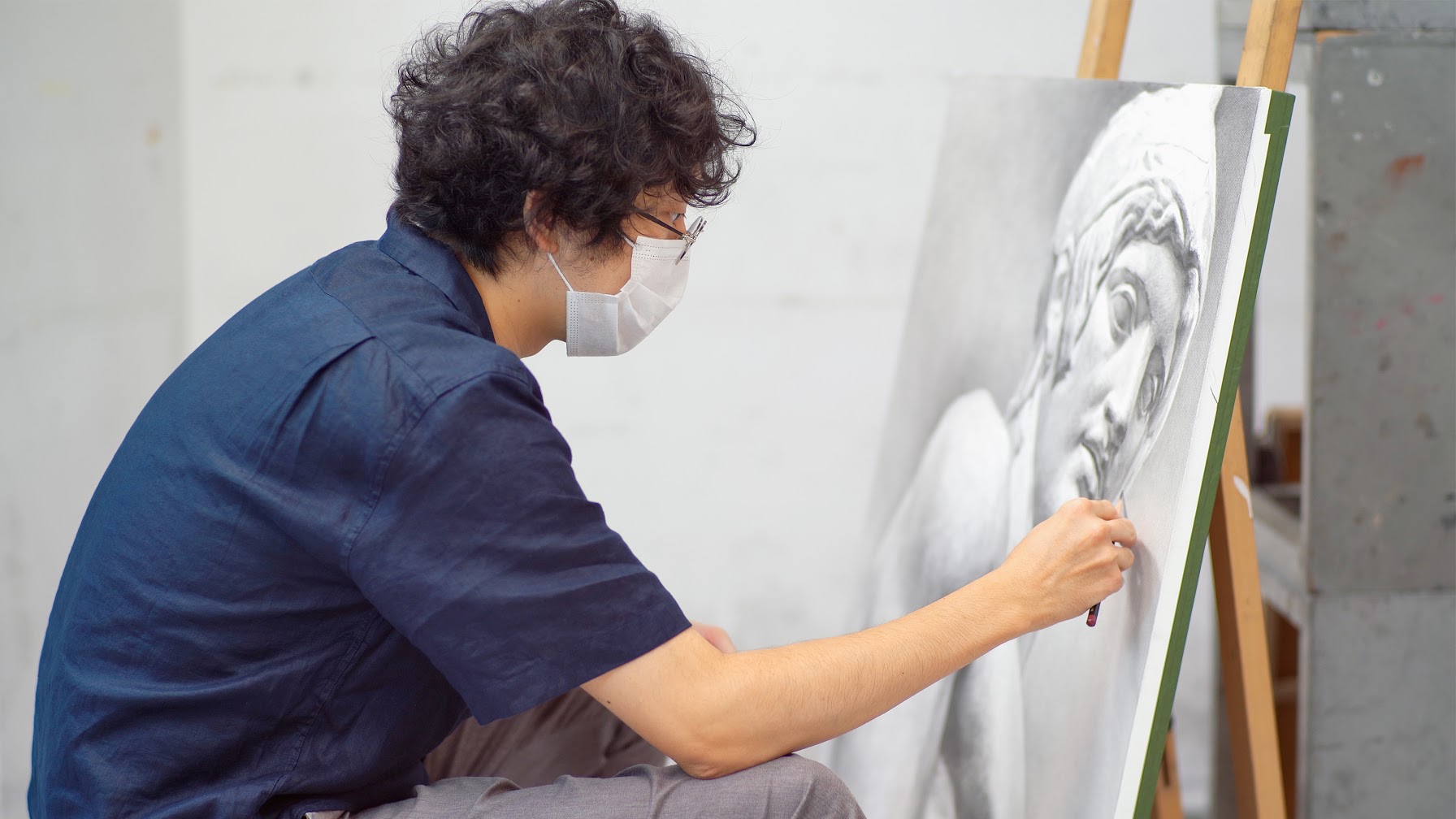

中3生作品

中3生作品